2025年3月18日,中央民族大学外国语学院何克勇教授应邀来我院做题为“中国文化国际传播中的受众接受”的主题分享,此次讲座由中国传媒大学外国语言文化学院副院长刘颖主持,外国语言文化学院部分教师及研究生参加了本次主题讲座。讲座开始前,刘颖副院长对何克勇教授的到来表示欢迎,并向参会同学介绍了何教授在人工智能、中国文化国际传播等前沿领域的相关研究。

主讲人介绍

何克勇教授,中央民族大学外国语学院翻译系二级教授,翻译方向博士生导师;现任中国翻译协会专家会员、影视译制委会副主任;中宣部国际文化交流学术联盟专家委会副主任、教育部人文社科专家、中联部人权专家;外交部、国家民委、商务部各国官员、记者培训专家;中国高校外事外专工作培训专家;国家民委翻译顾问;曾任中央民族大学外国语学院院长、国际教育学院院长、国际合作处处长。长期从事口、笔译实务及教学、研究工作;曾任国家领导人(包括杨洁篪委员)及国务院新闻发布会口译。从事外事工作40年。出版专著和译著17部,审、校译著15部,发表论文30余篇。主持并完成多项省、部及国家级项目,包括国家社科基金重大项目。2024年获中国翻译协会“资深翻译家”称号表彰。

内容回顾

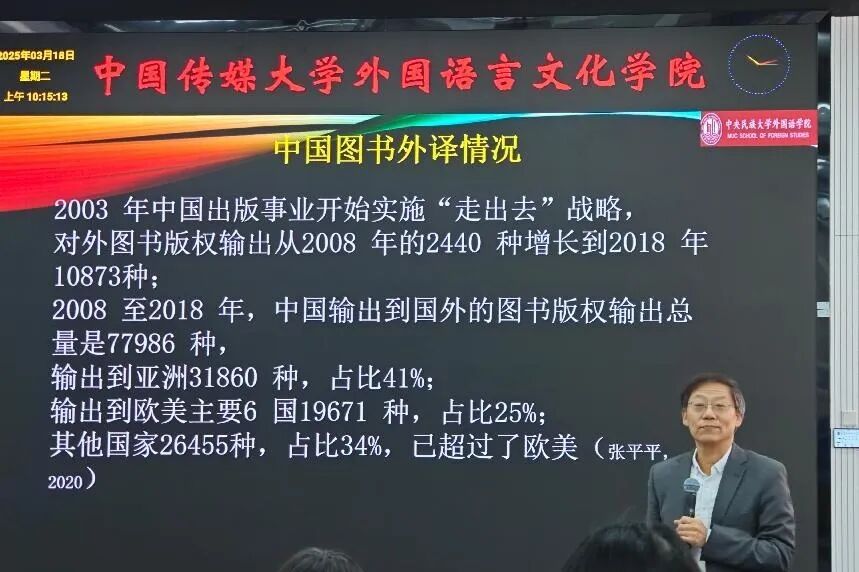

在讲座中,何克勇教授以翻译中的现象与问题为切入点,通过列举多个生动实例,深入浅出地剖析了中国经典文学作品在国际传播中面临的复杂局面。例如,贾平凹的作品《高兴》英译版在美国广受欢迎,而《废都》《土门》等作品的英译版却反响平平。针对这一现象,何教授提出了一系列问题:为什么会出现这样的差异?在汉译外的过程中,文本的可接受性应由谁来评判?什么样的译文才能真正被目标读者接受?何教授指出,翻译不仅仅是语言的转换,更是一项涉及文化传播的复杂任务,如果只关注语言层面的对等,而忽视翻译的目标、译入国的阅读习惯以及审美趣味,就会降低中国文化在国际传播中的受众接受度,进而影响传播效果。

何教授深入探讨了翻译在推动中国文化“走出去”过程中的关键作用。他指出,译者在进行汉译外时,不能忽视传播与接受的重要性。何教授强调,传播学三大特性中的顺应性尤为重要,它使语言使用者能够根据交际需求从多种语言选项中找到最优解。此外,语言学中的接受理论,如文化顺应、思维方式顺应、审美品位顺应和接受心理顺应等,也是翻译实践中不可或缺的考量因素。在具体翻译实践中,何教授建议译者应优先考虑选材,选择那些既具有普世价值又富含地域特色的作品。他认为,只有在文本与读者的互动中,作品的意义才能得以产生,价值才能得以彰显,作品的影响力也才能得到具体体现。最后,何教授总结了优秀传播者(译者)应具备的素质,为翻译实践提供了宝贵的启示。

讲座后,与会老师同学与何教授就影视翻译、译者身份等话题进行了深入探讨。此次讲座深化了师生对于对翻译的认识,使师生对当今翻译人才应具备的素质有了进一步理解,拓展了老师和同学们的学术视野。